Glaube, Alltag und Mode im mittelalterlichen Tirol

Im Tirol des 14. und 15. Jahrhunderts war der Paternoster – eine Perlenkette zum Zählen der Vaterunser-Gebete (pater noster = „Vater unser“) – weit mehr als nur ein religiöses Hilfsmittel. Er diente nicht nur der Andacht, sondern war zugleich sichtbares Symbol für Frömmigkeit, Stand und Stilbewusstsein.

Zahlreiche Tiroler und Südtiroler Bildquellen, Grabreliefs und archäologische Funde belegen, dass der Paternoster zum festen Bestandteil spätmittelalterlicher Alltags- und Glaubenskultur gehörte.

Epitaph der Klostergründer Johann Kummersprucker und Anna von Kastelbark, Augustinerkirche Rattenberg (um 1390) ( CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic licens)

Formen und Trageweise des Paternosters

Darstellungen aus Tirol zeigen deutliche Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Personen mit Paternostern:

- Frauen tragen meist geschlossene Gebetsketten mit vielen gleich großen Perlen.

- Männer bevorzugen offene Formen mit Quasten oder Tasseln an den Enden.

Ein Beispiel bietet das Epitaph der Stifter Johann Kummersprucker und Anna von Kastelbark (um 1390, Augustinerkirche Rattenberg). Es zeigt eine geschlossene Gebetskette mit flachen Knochenringen.

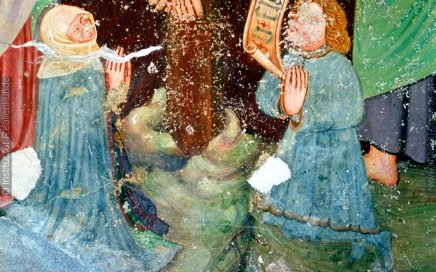

Das Stifterbild aus St. Jakob in Grissian (ca. 1395) zeigt eine rote Gebetskette mit metallfarbenen Teilungsperlen und einem flachen Zwischenstück – vermutlich aus Messing oder vergoldetem Metall gefertigt.

Diese Zwischenstücke, meist flache Plättchen oder kleine Kugeln, sind eine Tiroler Besonderheit und treten in regionalen Abbildungen häufiger auf als in anderen europäischen Regionen.

Materialien und Farben – vom Knochen bis zur Koralle

Paternoster aus Tirol und dem Alpenraum waren aus den unterschiedlichsten Materialien gefertigt. Für einfache Ausführungen nutzte man Holz, Knochen, Horn oder Ton, während wohlhabendere Gläubige Koralle, Bernstein, Gagat (Jet), Perlmutt oder Edelsteine bevorzugten.

Die beliebtesten Farben waren Rot – als Symbol des Blutes Christi – sowie Weiß und Elfenbeinfarben, die Reinheit und Glauben ausdrückten. Knochenperlen konnten rot eingefärbt werden, um teure Korallen zu imitieren.

Funde aus Bozen zeigen Knochenringe und Glasperlen, während in Hall in Tirol facettierte Gagatperlen entdeckt wurden

Die Schnüre bestanden häufig aus roten Seiden- oder Wollfäden, seltener aus Edelmetallfäden.

Geschlossener Paternoster mit roten Perlen und metallfarbenen Trennperlen am Stifterbild aus St. Jakob in Grissian, Südtirol, um 1395

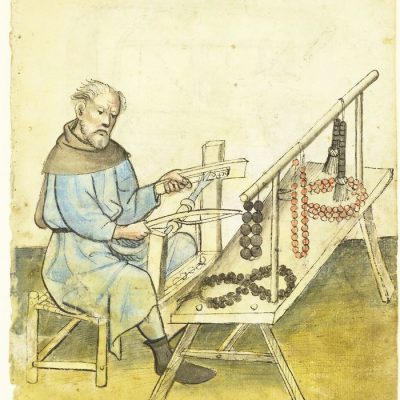

Hans der Paternosterer bei der Arbeit, Mendelsches Hausbuch Nürnberg (1425) – Darstellung des spätmittelalterlichen Handwerks der Gebetskettenmacher (Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg, Amb. 317.2° Folio 13 recto - online unter: https://online-service.nuernberg.de/viewer/hausbuecher/)

Herstellung: Das Handwerk der Paternosterer

Die Fertigung der Paternoster war ein eigenständiges Handwerk. In großen Städten wie Nürnberg, Paris oder Zürich sind seit dem 14. Jahrhundert Paternosterer nachweisbar. Sie spezialisierten sich auf bestimmte Materialien und betrieben ihre Werkstätten meist in der Nähe bedeutender Kirchen.

In London beispielsweise war dies in der Nähe der St. Paul's Cathedral der Fall. Auch in Zürich kann dieser günstige Standort für das Gewerbe belegt werden: In den Züricher Steuerbüchern ab 1357 ist dokumentiert, dass zwischen 1366 und 1432 in verschiedenen Häusern in der Nähe der Fraumünster-Abtei mehrere Paternosterer wohnhaft waren.

Paternosterer waren in manchen großen Städten in Gilden organisiert. Bsp. 1260 in Paris hatte die Paternosterer-Gilde drei Unterteilungen, die sich auf die Bearbeitung von (1) Bein und Horn, (2) Koralle und Perlmutt und (3) Bernstein und Gagat (Jet) für die Gebetsperlenherstellung spezialisiert hatten.

Im süddeutschen Raum zählte Nürnberg zu den bedeutenden Zentren in der Herstellung von Paternostern.

In Tirol gibt es keine direkten Belege für eine Zunft, doch lassen Funde aus Hall, Bozen und Truden auf regionale Herstellung und Verarbeitung schließen. Der überregionale Handel – etwa über die Brennerroute – machte den Import hochwertiger Materialien wie Koralle oder Gagat möglich.

Ein zeitgenössisches Beispiel bietet das Nürnberger Hausbuch der Zwölfbrüderstiftung (1425), das einen Paternostermacher bei der Arbeit mit einem Fiedelbohrer zeigt.

Frömmigkeit im Alltag

Der Paternoster wurde wohl nicht verborgen, sondern bewusst sichtbar getragen – am Gürtel oder Handgelenk. Er diente demnach sowohl als Gebetswerkzeug wie auch als öffentliches Zeichen persönlicher Frömmigkeit und sozialer Zugehörigkeit.

Dass Paternoster auch sozial aufgeladen waren, zeigt die Hamburger Kleiderordnung von 1429, die es „unehrbaren Frauen“ untersagte, Korallenpaternoster zu tragen – ein Hinweis auf die symbolische und moralische Bedeutung dieser Objekte im Spätmittelalter.

Archäologische Funde aus Tirol

| Fundort | Zeitstellung | Material & Typ | Quelle |

| Hall in Tirol (Salvatorkirche) | 14.–15. Jh. | Facettierte Gagatperlen, geschlossener Paternoster | Forum Hall in Tirol – Neues zur Geschichte der Stadt, Band 1, 2006 |

| Bozen (Laubengasse) | 13.–16. Jh. | Knochen- & Glasperlen Einteilung in: mittellanger Typ aus 25-50 Perlen, kleine Paternoster aus 10-25 Perlen und lange Paternoster mit 150 Perlen |

C. Terzer, Stadtkerngrabung in Bozen - Ein Keramikkomplex des 13. bis 16. Jahrhunderts aus der Laubengasse. Universität Innsbruck. In: NEARCHOS Band 13, 2004 |

| Truden (St. Blasius) | 13.–14. Jh. | Knochen- & Glasperlen, Zierbeschläge | H. Nothdurfter, Grabungsbericht St. Blasius in Truden |

| Schloss Schrofenstein (Landeck) | ca. 1470–1500 | 37 Gagatperlen auf roter Seidenschnur | A. Spornberger, Ein spätmittelalterlicher Betkranz aus Schloss Schrofenstein, 2019, Univ. Innsbruck (Bachelorarbeit) |

Ein besonders eindrucksvoller Fund stammt aus Schloss Schrofenstein bei Stanz im Bezirk Landeck. Der dort entdeckte Paternoster besteht aus 37 sorgfältig polierten Gagatperlen, die auf einer roten Seidenschnur aufgefädelt waren. Er ist um 1470–1500 datiert und wird einer Person aus dem gehobenen Umfeld der Burgbesatzung zugeschrieben.

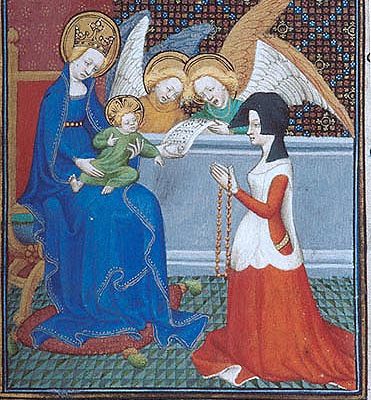

Miniatur aus dem Roman de la Rose, Bodleian Library MS Douce 195, 004r (2. Hälfte 15. Jh.) – Frau mit geschlossenem Paternoster. © Bodleian Libraries, University of Oxford

Vom „Paternoster“ zum „Rosenkranz“

Der Begriff Paternoster bedeutet wörtlich „Vater unser“. Mit solchen Schnüren wurden die Wiederholungen des Gebets gezählt, ehe sich daraus der Rosenkranz in seiner heutigen Form entwickelte.

Im Tiroler Sprachgebrauch lebt der alte Name weiter: Im Pustertal heißen Rosenkränze noch „Patter“, im Vinschgau „Nuster“ – lebendige Zeugnisse der mittelalterlichen Frömmigkeit in Tirol.

Das Paternoster-Gebet auf Latein

Pater noster, qui es in caelis,

sanctificetur nomen tuum.

Adveniat regnum tuum.

Fiat voluntas tua, sicut in caelo,

et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie.

Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

Et ne nos inducas in temptationem, sed libera nos a malo.

Das Paternoster-Gebet auf Mittelhochdeutsch (ca. 1300)

vater unser der da bist in den himeln.

geheiliget wert din name.

zuo kom din rieh.

din wille gewerde in der erden als in dem himele.

unser tegelich brot gip uns hiute.

unt vergip uns unser schulde, als wir vergeben unseren schuldigern.

unt enleite uns nit in bekorunge,

sunder verloese uns von übele. amen.

Das Paternoster-Gebet auf Frühneuhochdeutsch, ca. 1350-1650

Vnser vater ynn dem hymel.

Deyn name sey heylig.

Deyn reych kome.

Deyn wille geschehe auff erden wie ynn dem hymele.

Vnser teglich brott gib vnns heutt,

vnd vergib vns vnsere schulde, wie wyr vnsemn schuldigern vergeben,

vnnd füre vnns nitt ynn Versuchung,

sondern erlose vns von dem vbel,

denn deyn ist das reych, vnd die krafft, vnnd die herlickeyt in ewickeyt.

Amen.