Die Männer-Gugel mit Dagging – im Deutschen auch als ‚Zatteln‘ bezeichnet – war im späten 14. und 15. Jahrhundert ein beliebtes Mode-Accessoire. Mit dieser Technik wurden Kleidungsstücke durch ausgeschnittene Kanten verziert.

Für unsere Darstellung des 14. Jahrhunderts habe ich eine mittelalterliche Männer-Gugel mit Zatteln rekonstruiert, die sich an Bildquellen und erhaltenen Fragmenten aus dieser Zeit orientiert.

Was sind Zatteln (Dagging)?

Der Begriff Dagging bezeichnet im mittelalterlichen Modejargon das Ausschneiden von spitzen, rechteckigen oder anders geformten Zacken oder Dekorationen an äußeren Kleidungsstücken. Häufig betraf dies die Ränder von Ärmeln, aber auch Gugeln, Surcots und Mänteln sowie die Säume von Gewändern (z. B. Houppelandes).

Technisch gesehen wurde für Zatteln der Stoff zunächst zugeschnitten und anschließend, wenn nötig, versäubert. Häufig kamen auch Wollstoffe zum Einsatz, die nicht fransen und daher ohne zusätzliche Kantenversäuberung verarbeitet werden konnten.

Das Dagging bezieht sich daher hauptsächlich auf die Ränder von Kleidungsstücken und unterscheidet sich deutlich von der späteren Mode, bei der Ärmel und Oberkörper durch Schlitze und Risse verziert wurden, die als „Slashing“ bekannt wurden.

Diese Technik war besonders im 14. und 15. Jahrhundert beliebt und wurde sowohl von Männern als auch Frauen getragen.

Formen von Zatteln

Zatteln waren in der mittelalterlichen Modewelt unglaublich vielfältig und konnten sowohl schlicht als auch kunstvoll ausfallen. Zu den bekanntesten Formen gehören:

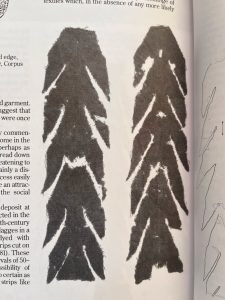

Zatteln durch diagonale, gerade Schnitte

Eine einfache, aber elegante Möglichkeit, die Kanten zu verzieren.

Quelle: Crowford, Pritchard & Staniland (2001): Textiles and Clothing c. 1150-1450, page 197, Fig 182

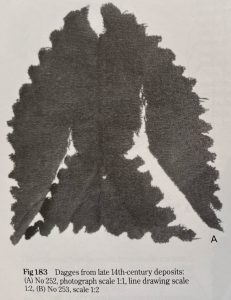

Zatteln durch wellenförmige oder gezackte Schnitte

Ähnlich wie man es heute mit modernen Zackenscheren (mit Zickzack-Klinge) hinbekommt.

Quelle: Crowford, Pritchard & Staniland (2001): Textiles and Clothing c. 1150-1450, page 198, Fig 183

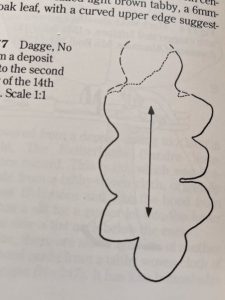

Zatteln in floraler oder Blattform (z.B. Eichenblatt)

Oft wurden Eichenblätter verwendet, die eine starke symbolische Bedeutung hatten.

Quelle: Crowford, Pritchard & Staniland (2001): Textiles and Clothing c. 1150-1450, page 194, Fig 177

Männer bei der Verleihung des Sternordens in den Grandes chroniques de France (BNF Fr. 2813, fol. 394r), um 1375-1380

Mann mit Gugel und federförmigen Zatteln – aus dem „Roman de la Rose“, Bibliothèque nationale de France, Ms. 1567, fol. 7r.

Mittelalterliches Gewand mit ovalen Zatteln am unteren Saum – aus dem „Tacuinum Sanitatis“, Bibliothèque nationale de France, NAL 1673, fol. 85r.

Mann mit Eichenblatt-Zatteln an Gewandsaum, Ärmeln und Schultern – aus dem „Tacuinum Sanitatis“, Bibliothèque nationale de France, NAL 1673, fol. 83r.

Epitaph von William of Hatfield, Sohn Edwards III., mit dagging-verziertem Mantel – ein frühes Beispiel für Zatteln im 14. Jahrhundert.

Rekonstruktion: Mittelalterliche Männer-Gugel mit Zatteln und Liripipe

Für unsere Darstellung des 14. Jahrhunderts habe ich eine mittelalterliche Männer-Gugel mit Eichenblatt-Zatteln und einem langen Gugelzipfel (engl. Liripipe) rekonstruiert, die sich an Bildquellen und erhaltenen Fragmenten aus dieser Zeit orientiert.

Hinweis zur historischen Einordnung: Nach meinem aktuellen Kenntnisstand wurden Zatteln im 14. Jahrhundert hauptsächlich an Männergugeln verwendet. Für Frauengugeln kenne ich bislang keine gesicherten Bildquellen oder Funde mit Zatteln aus dem Tiroler Raum. Deshalb bezieht sich meine Rekonstruktion bewusst auf eine Gugel für einen Mann.

Mittelalterliche Männer-Gugel - Fotostrecke der Rekonstruktion